|

|

特别说明:未经本文作者的允许任何人不得转载本文和引用本文内容

台风的奥秘(修订版)

周 强

内容摘要

通过对二地流动力的分析和以及水汽为什么会被冷空气或热空气所阻,和台风和龙卷风以及沙尘暴形成的原因以及没有森林所导致的各种台风、暴雨、泥石流以及干旱,沙尘暴等自然灾害的原因和解决方法!

关键词:流动力,水汽被阻,台风,森林,解决台风

基本概念

1、流动力

在一个开放的环境里,任何物体都会有流动的趋势,从高温流向低温,从高浓度流向低浓度,从高压到低压,那么这个流动趋势就存在一个流动的力,把这个流动的力称为流动力,用字母F表示:

F= k Tρg / P (注:此公式为原创,未经作者同意不得引用)(1)

这里k是修正系数

g为星球对物体的重力加速度

T为此流动物质温度

ρ此流动物质的浓度

P为此流动物质所受的压强

当然如果把浓度ρ换算成密度ρ,则ρ可以写成nρ,

则公式可以写成:F= k Tnρg / P(注:此公式为原创,未经作者同意不得引用)(1-1)

这里n为此物质的量(分子的数量或摩尔数)

ρ为此物质的密度

2.1 水汽是如何被阻

当TAρA / PA =TBρB / PB时,空气就相当于处于平衡,即使TB温度低和它的浓度ρB低,如果同时压强PB也低时,那它们的TBρB / PB一样会跟水汽浓度较高的A地的TAρA / PA的值很接近,也就是A地 和B地处于相对平衡状态,也就是说冷空气阻拦了水汽前进的步伐!

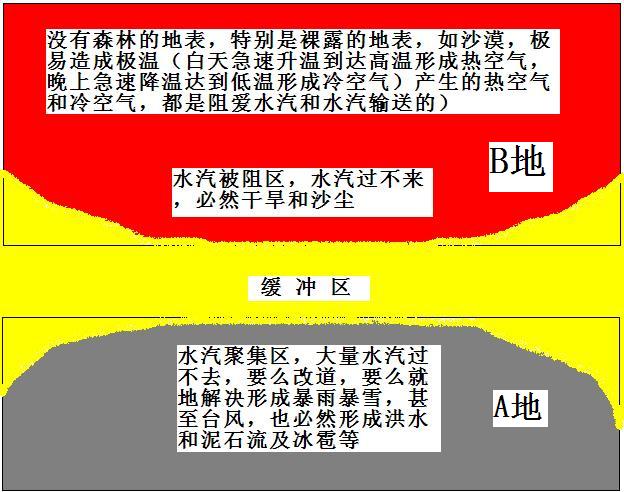

也有很多气象学说认为这个问题是高山阻挡了水汽通过,实际上并不是高山阻挡水汽输送了,是高山的冷空气阻挡了水汽的流通!因为随着海拔的升高,温度及压强都在降低,那么高山的TBρB / PB一样可以很接近平原的热空气的TAρA / PA,让水汽过不去(二地的流动力处于相对平衡状态),也就是阻挡了空气的水汽的流通!同样的道理,热空气也一样容易阻断水汽的流通!如下图:

水汽聚集区,要么就地解决,要么改道!

2.2为什么没有森林,水汽更容易被阻

当TAρA/ PA<TBρB / PB时,如果本地A也没有森林,本地A的水汽浓度ρA也就会很低,随着本地温度TA的降低,B地冷空气的流动力就会远远大于A地的,从而造成B地的冷空气迅速流向A地,同时也造成沿海C地来的暖湿水汽被A地冷空气所阻挡!也就是没有森林的情况,冷空气更容易迅速南下。

同样的道理,没有森林,本地温度会迅速升温,从而也导致上风处水汽无法输送过来,也就是说热空气一样会阻挡水汽的输送!所以水汽很难经过裸露的地表,如下图:

水汽很难经过裸露的地表

3.台风,龙卷风以及沙尘暴等气旋是怎么形成的?

我们先看看流动力的公式:

F= k Tρg / P

从这个公式可以看出(以北半球来分析):

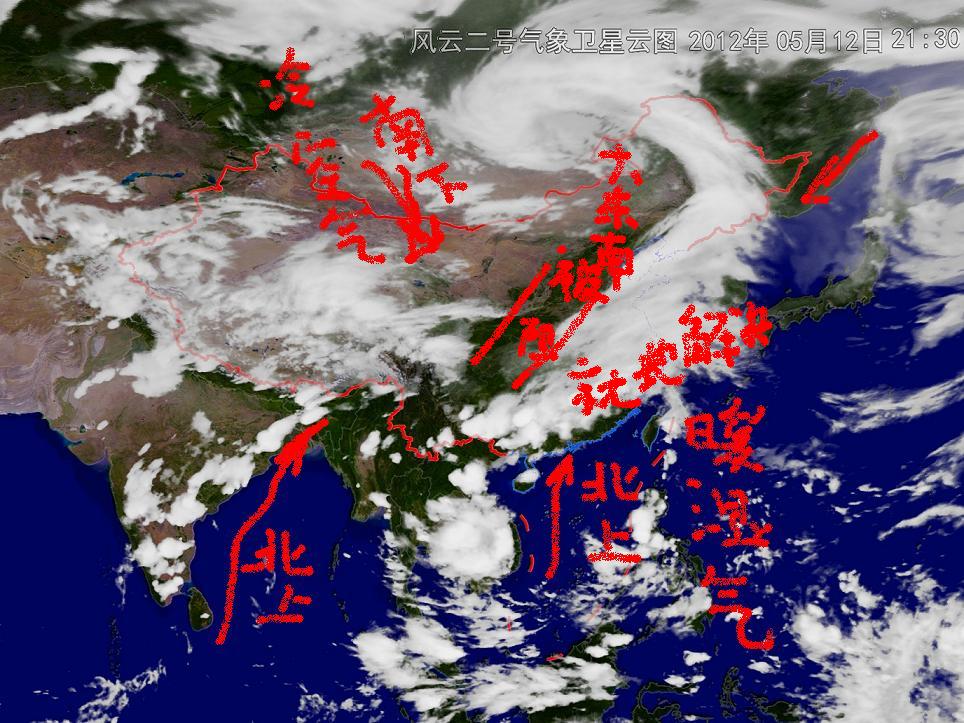

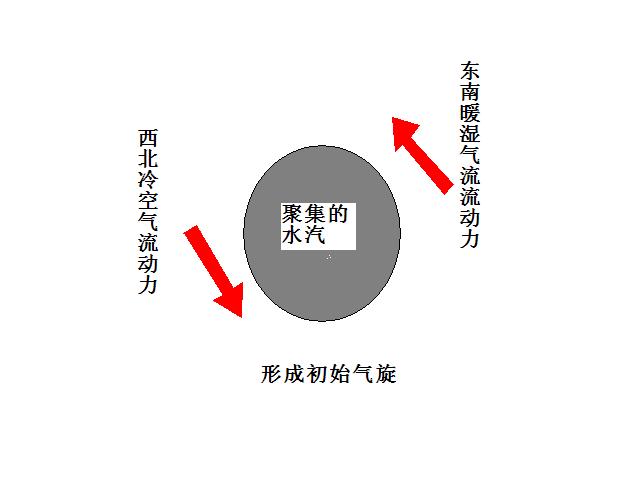

1)温度的变化:冷热空气交汇,也就是西北冷空气南下冷空气的流动力和东南方向北上的暖湿气流的流动力刚好形成逆时针旋转的气流,大部分海洋气旋是由他产生的,如下图:

2) 浓度的变化:一侧水汽畅通,另一侧水汽不畅通,二侧水汽的流动力就会形成一对初始力偶

3) 压强的变化:一侧低气压,另一侧高压,二侧水汽的流动力也会形成一对初始力偶

而实际上,气旋是由这三者共同作用形成的!

当A地和B地形成巨大的反差,二侧冷空气和热空气相遇时或者一侧水汽畅通,另一侧水汽不畅通,那么二侧就会形成巨大的反差,也就是(3)f = k( TBρB / PB- TAρA / PA)g也就会形成巨大的力!

当A地的流动力远远大于B地流动力,则A地所爆发出力威力惊人,水汽就在这股力的爆发下形成了台风和龙卷风以及沙尘暴。如下图:

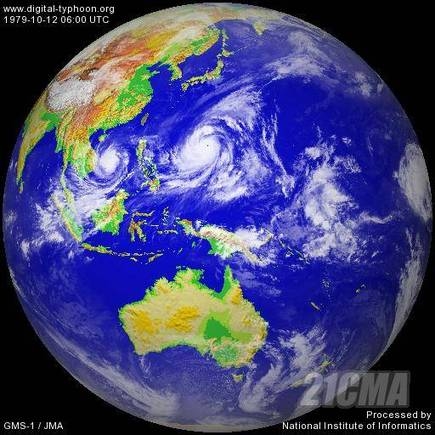

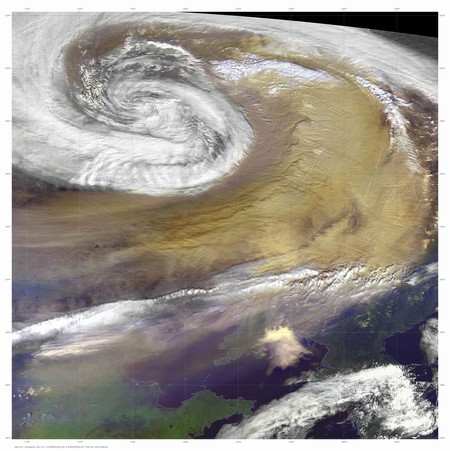

远洋台风气旋

龙卷风气旋

沙尘暴气旋

所以当冷热空气(T变化)相遇或浓度变化(ρ变化:一侧多一侧少)压力变化(一般他跟着前面二个)都会造成台风或龙卷风和沙尘暴等气旋。 �

4。台风是怎么加强和消失

台风萌芽于海洋的不同位置,但台风加强和壮大几乎是沿着水汽大量被阻的地方,而尤其是大量水汽被阻的大陆沿海或大陆海岸线最多(沿低压槽走)!

水汽被阻的归根结底是水汽通道不畅通:

�

1)在大陆来说森林植被被严重破坏所致!

2)而对于海洋来说不畅通主要是冷空气阻碍以及大量的往二极走的大量水汽!

气旋在大量的水汽被阻的 地方壮大和加强:

气旋一旦没有大量水汽的补充,他自动就会在行走的沿途慢慢减弱,直至最后消失!

5。台风的发生的几种情况

A一般有森林丰富的沿海是没有大量被阻的水汽的,台风到这样的沿海一般是减弱的,如南美洲,北欧,俄罗斯等。

B一般森林破坏严重的地区有大量水汽被阻,台风经过这样的地区都容易加强,如菲律宾,中国沿海,越南,孟加拉湾,马达加斯加,墨西哥,美国中南部,澳洲等.

当然如果这些地方没有大量被阻水汽,台风一样是减弱的啊 。

C还有一些四周没植被的如波斯湾等"水汽死湾"连下雨都很少,不要说台风光顾不到了,就连下雨对于这些地区几乎是很“奢侈”。

D远洋和森林丰富地区如果遇到冷空气和热空气也会造成水汽被阻,这时在这些地方也能形成台风(海洋中心的台风)和龙卷风!

台风的根源是水汽被阻!水汽被阻的根源是冷空气和热空气阻碍水汽和水汽输送,而大陆地表是因为没有森林(森林被破坏)导致极温(没有森林的地方如沙漠,白天温度急升而热空气,晚上急降而冷空气),极温产生的冷空气和热空气是阻碍水汽和水汽输送的真正原因!

大家应该听过*新XX疆*的谚语”早穿棉袄。中穿纱(做蚊帐的纱布),晚上围着火炉吃西瓜”,这个极温有多厉害!

所以不要误解台风淹没到森林里!森林只不过不让地表发生激烈的温差,特别是产生热空气阻碍水汽和水汽输送!

6.结论:为什么要解决台风?

所有气候灾害说穿了(从整体考虑)他们就是一个问题:水多水少的问题!水多就暴雨,水太多就台风,水少就干旱,水太少就沙尘!就是因为海洋每年产生的水汽大致差不多,您上风处台风水下多了,我下风处水自然就少(干旱),甚至太少或没有水(沙尘)!而水汽分配不均的根本原因是地表的森林遭到了严重的破坏!

物质永远是遵守守恒定律的,不可能无缘无故多了,也不可能无缘无故的少了,有地方多了必然就有地方少了!

所以解决台风,不光光是解决台风问题,同时也是解决干旱问题!也就是解决水汽分配不均匀的问题!解决水汽不均最关键是森林,有关森林已经另外有文章解释,这里就不重复了!

森林恢复了,水汽顺畅了,沿海的水汽输送到内陆,内陆干旱解决了,沿海没有被阻的大量水汽,没有大量水汽来加强和壮大台风,台风在海洋中心萌芽时期不久自然也就消失了!

水太多(台风)和水太少(沙尘)是水汽分配极不均匀的二个极端!认为台风有益和沙尘有益都是一种极端错误的意识行为!

2011-1-18草于北京

2012-6-5修订于沈阳

附:

我们知道地球是一个开放的环境,即使沙漠也不缺水汽(只不过是多少而已)!我在乌兰布和沙漠里测量了大量的数据。在白天即使距离很近(隔着一块不大石碑),二个仪器同时测量(一个测阴面,一个测阳面)测的数据也相差很大,10月17日大概16:41左右测的数据:测得阴面相对湿度是32(温度9),而阳面湿度是5(温度19),而在早上3:36测的湿度48(温度零下5),早上7:33测的湿度55(温度零下6),而在晚上23:19测的湿度是66(温度7)。

在太阳底下隔着这么大的一块石碑,测出16:41左右的数据:测得阴面相对湿度是32(温度9),而阳面湿度是5(温度19

这也是为什么热空气会阻碍水汽的原因!在一个很小的空间,他们的流动力是接近相等的,压强也基本相等!

从我的流动力F= k Tρg / P 知道,当二地的F和P接近时,T增大时(例:19),ρ就减少(例:5),T减少时(例:9),ρ就会增大(例:32),这也是高温阻碍水汽的根本原因!而裸露的地表也容易发生高温,所以一旦没有森林就容易阻碍水汽输送,如果沿海没有森林就容易导致水汽被阻,甚至出现高压带现象以及最后导致台风! |

评分

-

1

查看全部评分

-

|